12 de abril de 2012

María Moliner y yo

Ramón Alemán

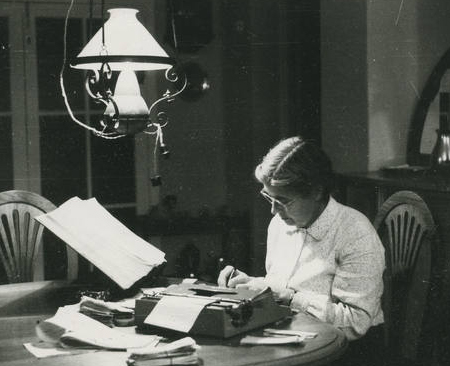

Aquellos de ustedes que sean un poco maniáticos, como yo, tal vez se habrán percatado de que últimamente cito a menudo en mis artículos a María Moliner y su celebérrimo Diccionario de uso del español (Gredos). Antes también lo hacía, pero menos, y todo tiene una explicación: hasta hace unos meses yo no tenía a mano ese diccionario, y para consultarlo hacía cosas tan extravagantes como llamar por teléfono a un amigo o entrar en una librería para resolver a escondidas mis dudas. Así de complicada era mi relación con María, y no me gustaban esos encuentros a hurtadillas ni nuestras breves conversaciones telefónicas: lo que yo quería era que viniera a mi casa. Por eso no me quedó más remedio que soltar una pasta gansa para tenerla siempre cerca, sin intermediarios.

Empecé a depender del María Moliner hace bastantes años, cuando trabajaba en el departamento de corrección y cierre de un periódico cuyo director tuvo la gentileza de comprarlo y ponerlo a nuestra disposición sin necesidad de que se lo pidiéramos. Evidentemente, la inversión valió la pena, porque esta obra monumental, a la que Moliner le dedicó años y años, nos sacó de dudas a correctores y redactores en infinidad de ocasiones, lo cual contribuyó a mejorar la calidad de los textos del diario.

El Diccionario de uso del español, que vio la luz en 1966, ya va por su tercera edición, publicada en 2007, y basta consultarlo un par de veces para darle la razón al académico M anuel Seco, que dice esto en el prólogo: «… el Diccionario de uso del español se moderniza, crece y se perfecciona, pero siempre sin perder su fuerte personalidad y sus virtudes originales. Repite, pues, el milagro de ser nuevo y ser el mismo». Precisamente por eso –por ser nuevo y ser el mismo–, este manual sigue yendo varios pasos por delante del diccionario de la Real Academia Española y ya registró en 2007 voces como internauta y finde, que el de la RAE no recoge ni siquiera en el avance de su vigesimotercera edición, que se actualiza regularmente en Internet.1

anuel Seco, que dice esto en el prólogo: «… el Diccionario de uso del español se moderniza, crece y se perfecciona, pero siempre sin perder su fuerte personalidad y sus virtudes originales. Repite, pues, el milagro de ser nuevo y ser el mismo». Precisamente por eso –por ser nuevo y ser el mismo–, este manual sigue yendo varios pasos por delante del diccionario de la Real Academia Española y ya registró en 2007 voces como internauta y finde, que el de la RAE no recoge ni siquiera en el avance de su vigesimotercera edición, que se actualiza regularmente en Internet.1

Como su propio nombre indica, el María Moliner es un diccionario «de uso», lo cual quiere decir, entre otras cosas, que se aleja del rigor academicista para bajar a la calle y escuchar las voces de los auténticos propietarios de la lengua española: ustedes y yo. El éxito arrollador que ha acompañado a esta obra desde que llegó por primera vez a las librerías se debe a lo práctica que resulta, pues no se limita, como hace en ocasiones el diccionario de la RAE, a dar frías, escuetas y a veces obsoletas definiciones, sino que juega con la palabra que hemos buscado, le encuentra sinónimos, pone ejemplos y notas sobre su uso y añade locuciones y expresiones en las que interviene. Además, María Moliner tuvo la osadía de redactar sus entradas «en un lenguaje transparente y actual», según afirma Manuel Seco en el prólogo, y las limpió «de los círculos viciosos frecuentes en los enunciados definidores de otros diccionarios».

El inmenso –y científico– amor que esta extraordinaria lexicógrafa profesaba a nuestro idioma estuvo a punto de convertirla en 1972 en la primera mujer en ocupar una silla de la Academia, si descontamos a Isidra de Guzmán, una apasionada de las letras que alcanzó el rango de académica honoraria por obra y gracia del rey Carlos III a la edad de 17 años. Pero en 1972 la RAE no disimulaba tanto como ahora su machismo corporativo, por lo que Moliner, al igual que otras mujeres que habían sido candidatas antes que ella, se quedó con las ganas. (Si quieren conocer las sorprendentes anécdotas que adornan la historia de la RAE –como la de Isidra de Guzmán–, les recomiendo que lean el extenso artículo «Historia crítica y rosa de la Real Academia Española», del lingüista Luis Carlos Díaz Salgado, publicado en el libro El dardo en la Academia, de Editorial Melusina).

Hace unos años dejé de trabajar en el periódico del que les hablaba para lanzarme a la piscina de esta Lavadora de textos, y al hacerlo perdí a la Moliner. Pero la seguía necesitando, así que de vez en cuando llamaba por teléfono a un amigo que tenía el diccionario para volver a saber algo de María. Y un día, en pleno arrebato, entré en una librería, retiré el plástico que envolvía el María Moliner y me pasé un buen rato conversando con ella a escondidas… Qué sórdido. Estaba claro que no podíamos seguir así.

Por eso acabé pagando un dineral para lograr que volviera a estar a mi lado. Pero no me molesta que otros la quieran como yo; es más, ruego a todos los que se afanan en usar bien nuestro idioma que concierten cuanto antes una cita con ella. Prometo hacerme el loco. Por cierto, la misma Academia que hace cuarenta años rechazó la sabiduría de María Moliner ignora en su diccionario la expresión hacerse el loco. ¿La podemos encontrar en el Diccionario de uso del español? Por supuesto.

1 Internauta aparece en la vigesimotercera edición y finde se incluyó en la actualización digital de 2020. (Nota añadida en 2020).